作者:孙千 本文转载自公众号:老千和他的朋友们。原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/qGhTTPCkPqyRADne0UgM4A

扫描电子显微镜(SEM)的分辨率是其核心性能参数之一,传统定义是指能够区分两个相邻物体的最小距离,但该定义在实际场景中较为模糊,不同仪器制造商甚至采用不同的计算标准。这一概念可能指成像或空间分辨率,通常用来衡量样品细节的清晰度,例如微小间隙的分辨能力或图像的锐利程度——这与样品边缘信号转换的变化率密切相关。同时,它也可能指测量分辨率,即定量区分样品特征或测量特性的能力,强调测量精度/重复性。

空间分辨率关注的是两个相邻点能否被清晰分开识别,测量分辨率则是对单个特征的尺寸变化的检测能力。在CD-SEM中,测量分辨率通常远优于空间分辨率。比如CD-SEM的低电压空间分辨率在1-3nm范围,通常对应的测量精度要求3σ<1nm。造成这种差异的技术原因是,测量分辨率主要依赖于信号的信噪比和系统的稳定性,通过统计分析和算法处理可以提高测量精度,而空间分辨率受限于物理衍射极限等基本因素。

但在非CD-SEM领域,测量分辨率并不优于空间分辨率,因为测量存在累积误差,比如测量过程涉及多个步骤,每步都会引入误差,另外漂移、震动等因素会影响测量精度。最重要的,实际测量中边缘定位的不确定性,比如边缘效应,样品–探测器相互作用产生的模糊效应,以及仪器的机械和电子稳定性限制,环境因素(温度波动、振动等),设备是否校准等,都会对测量精度造成严重误差。

因此,本文重点讨论空间分辨率的概念及其标准化讨论。

1 影响空间分辨率的因素

影响SEM空间分辨率的因素错综复杂,可以从多个层面进行深入分析。从物理基础来看,电子束的波长、电子源的亮度以及球差和色差等光学缺陷都会对分辨率产生根本性影响。德布罗意波长决定了电子束的理论分辨极限,而电子光学系统中不可避免存在的像差则进一步制约着实际成像质量。

此外,仪器本身的性能特征同样举足轻重。电子枪的类型与品质、探测器的灵敏度、扫描系统的精度等核心部件的性能直接决定了仪器的极限分辨能力。此外,仪器所处的环境条件,如温度波动、电磁干扰、机械震动等外部因素也会显著影响成像质量。

1.1 物理限制因素探析

SEM成像质量和分辨率受到多重物理限制因素的制约。这些限制不仅来自于电子光学系统本身的固有特性,还与电子束和样品之间的相互作用密切相关。

首先,入射电子束的聚焦能力面临着根本性的物理约束。电子之间的库仑相互作用以及色差等因素,使得将电子束完全聚焦到小于10⁻¹⁴米的点上在物理上变得不可能。这种限制与电子束的能量和密度直接相关。值得注意的是,入射电子束本质上是一个三维结构,因此仅仅用最小混淆圆的尺寸来描述是不够全面的,需要综合考虑其形状、大小以及电子的能量与强度分布特征。

其次,电子束与样品之间的相互作用也带来了重要的物理限制。这种相互作用决定了激发体积的大小,而激发体积又受到多个因素的影响,包括入射电子束的特性、入射角度,以及样品的材料组成和几何形状。在这种情况下,引入信息体积(IV)的概念更有助于理解成像过程,因为它准确指明了信号实际产生的区域。

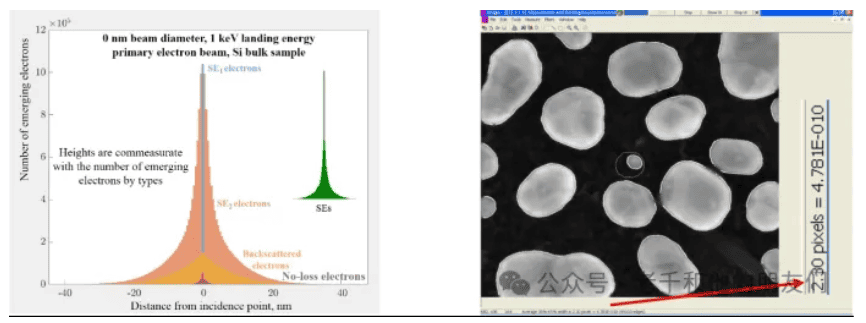

特别需要指出的是,不同类型的信号具有不同的信息体积特征。以二次电子(SE)为例,其逃逸深度在0.5至20纳米之间变化,且可能产生约1纳米大小的逸出斑点。其中,SE1类二次电子(由单次相互作用产生)具有较好的空间分辨率,而SE2类二次电子则会因多次散射作用而从较大区域逸出。相比之下,X射线或光子信号的信息体积明显更大。

图1.左图:经由蒙特卡罗模拟所估算出的各类发射电子的斑点尺寸以及电子强度分布状况。需注意:尽管 SE1 和 SE2 二次电子是被同时探测的,然而 SE1 信号能够呈现出最佳的空间分辨率。

右图:利用软件,SEM可达到 0.48 纳米分辨率图像。样品为附着于碳基底上的金,属于SE图像,着陆能量为 15kev。

1.2 工程限制及解决方法

从工程实践角度来看,这些限制涉及多个关键技术环节。

1.在电子光学镜筒的设计方面,制造商需要权衡多项技术参数。低色差电子源的应用是一个重要突破口,它能够显著提升系统的聚焦性能,特别是在低着陆能量工作条件下表现突出。同时,色差校正技术的引入为提高成像质量提供了新的可能性。

2.在检测系统领域,高效率探测器的优化设计至关重要。通过精确筛选能量水平和电子轨迹最为匹配的发射电子,可以实现更高的检测灵敏度和图像对比度。

3.在信号采集策略方面,非光栅采集方法的创新应用值得关注。这种方法需要在速度、噪声控制和信息获取之间找到最佳平衡点,以适应动态或实时测量的需求。此外,在追求最高分辨率和放大倍数的应用场景中,机械稳定性的控制变得尤为重要。激光干涉仪的应用能够将漂移、振动等机械扰动的影响控制在亚纳米级别,这对于高精度成像和测量至关重要。

1.3 环境条件、样品质量以及操作者因素

首先,实验室环境的控制至关重要。温度波动、震动干扰、电磁场干扰等环境因素都会直接影响SEM的成像质量。良好的实验室环境需要具备恒温恒湿系统、防振台以及电磁屏蔽等基础设施。其次,样品表面的污染物、氧化层或其他杂质都会降低图像质量。最后,操作者的专业素养也是关键因素。熟练的操作技能、丰富的理论知识以及对仪器特性的深入理解,都能帮助操作者充分发掘SEM的潜能。

事实上,许多经验丰富的操作者能够使仪器达到甚至超越制造商标称的性能指标。值得注意的是,部分制造商在规定SEM技术参数时采取了相对保守的策略。他们会考虑到实际应用中各种不确定因素,预留一定的性能余量。这种做法确保了SEM在一般实验室条件下能够稳定达到规格要求,同时也为仪器性能的进一步提升预留了空间。

2 SEM分辨率测量的标准化问题探析

SEM分辨率的准确测量一直是业界关注的重要议题。然而,令人遗憾的是,自其商业化应用以来,国际上始终未能就分辨率测量建立统一的标准规范。

目前,SEM分辨率测量主要采用两种方法:其一是测量相邻物体之间的最小可分辨距离,其二是通过线扫描获取边缘信号强度变化曲线。

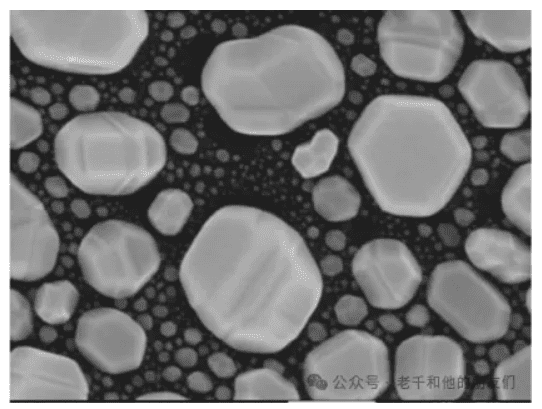

大部分电镜公司采用的是在碳基底上蒸镀金颗粒的标准样品。这种方法虽然被广泛使用,但仍存在明显的局限性。首先,测量过程中不可避免地包含主观判断因素;其次,不同制造商在计算束斑直径时采用的百分位值各不相同(如 84/16、75/25、65/35),这直接导致了分辨率数据的差异性。

图2 碳基底上蒸镀金颗粒的标准样品

这也意味着,这两种方法本质上具有主观性。由于每个人对颗粒边缘的解读或“看法“不同,对颗粒边缘的定义也会因人而异。在使用线剖面方法时,信号过渡的距离被认为与探针直径有关。

有些厂商采用传统惯例,在过渡的84%和16%处进行测量(1个标准差值)。但并非所有厂商都采用这种方法,其他厂商报告的数值包括75%/25%和65%/35%。因此,即使是对同一图像中的边缘剖面,这也会导致报告的分辨率值较低。显然,目前不同制造商之间的分辨率规格难以直接比较。

|

|

75% |

65% |

|

|

束直径(分辨率) |

1.4 nm |

1.1 nm |

0.6 nm |

图3:扫描电镜分辨率的线扫描剖面法

此外,在现代SEM的数字图像采集增加了另一层复杂性。最终图像的像素分辨率会影响可分辨的最小特征,这意味着空间分辨率与像素大小密切相关。

以100,000倍放大倍数拍摄的图像为例,视场为1.28微米。如果图像像素分辨率为1280 x 960,那么每个像素的长度为1纳米/像素。要分辨3纳米的探针直径,需要的图像信息仅能在3个像素上观察到。如果用更高的像素密度2560 x 1920拍摄同样的图像,那么相同的信息就可以在6个像素上观察到。

也就是说,在相同放大倍率条件下,较高的像素密度能够更好地呈现样品的精细结构特征。

然而,这一因素在当前的测量标准中往往未受到足够重视。由于缺乏统一标准,各制造商采用的测量方法和参数选择存在显著差异,这使得不同厂商提供的分辨率数据难以进行直接比较,这种状况给用户选购设备带来困扰。

尽管行业呼吁,要建立国际统一的SEM分辨率测量标准。但实际上,SEM分辨率统一标准的建立确实面临多重挑战,不像TEM的分辨率测量标准客观(晶格条纹间距可作标准,原子列成像提供绝对尺度)。

主要有以下几个关键原因:

1 样品因素:不同样品的导电性、稳定性差异大,样品制备方法不统一会影响成像质量,表面污染和充电效应难以完全控制。

2 仪器和操作条件影响:加速电压、工作距离等参数选择影响分辨率,不同厂家的SEM设计理念和性能特点各异,探测器类型和信号采集方式存在差异。

3 测量方法的局限性:传统的边缘法受主观因素影响大,FFT等数学方法在实际应用中存在局限,不同测量方法得到的结果可能不具可比性。

4 实际应用需求的多样性:不同领域对分辨率的要求标准不同,高分辨和低分辨应用场景难以统一标准,成本效益平衡点因应用而异。

5 数字图像采集规范化挑战:扫描参数(速度、分辨率等)需标准化,图像格式和存储要求待统一,数字图像处理流程需规范,图像质量评价标准有待建立。

有个别人呼吁要用介孔分子筛要作为SEM的分辨率测量标准,存在很大局限性。首先,介孔分子筛孔道尺寸分布可能不够均匀,表面容易污染和吸附,充电效应难以控制,对电子束辐照稳定性待验证。其次,这类样品制备和保存要求高,最佳观察条件难以标准化,重复性和再现性难以保证。

欢迎关注孙千老师的公众号